„Lobhudeleien“

oder

„zur Sau gemacht“

Es schrieb zu: Werner Hinze, „Hier

hat man täglich seine Noth“ - Auswandererlieder

admarginem – Randbemerkungen zur

Musikalischen Volkskunde. Mitteilungen

des Instituts für Musikalische Volkskunde der

Universität zu Köln, 81 – 2009 (erschienen im

Juni 2010), S. 20-23

Die vorliegende Publikation setzt die

Reihe der von Werner Hinze veröffentlichten, in ad marginem bereits

rezensierten Liederbüchern mit Lexikonteil fort:

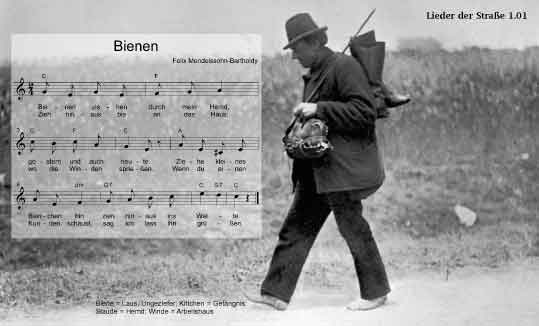

„Lieder der Straße“ (2002; vgl. ad marginem

76/2004), „Seemanns Braut

is’ die See. Lieder, Gedichte

und vertellen zwischen Seefahrt und Kiez“ (2004; vgl. ad marginem 77/2005)

und „Notensalat und Geilwurz. Lieder der Küche und

küchenlieder“ (vgl. ad marginem 78/79/2006/07).

Erzwungene Wanderungsbewegungen in Europa

gab es verstärkt seit dem 15. Jahrhundert, als die

Sephardim und Mauren aus Spanien vertrieben wurden. Seit dem

Ende des 16. Jahrhunderts verließen viele Menschen ihre

Heimat aus konfessionellen Gründen, denn es galt in und

außerhalb von Deutschland das Prinzip cuius regio eius religio: Wer

nicht zur Konfession seines Landesherrn übertreten wollte,

musste das Land verlassen. In der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts emigrierten viele Deutsche freiwillig nach Polen,

Rumänien, Ungarn und Russland, nachdem die dortige

Obrigkeit zur Einwanderung aufgerufen hatte. So lockte etwa die

russische Zarin Katharina ((. Siedlungswillige, indem sie ihnen

zahlreiche Privilegien einräumte. Als diese später

zum Teil aufgehoben wurden, erfolgte eine Auswanderungswelle

nach Übersee, insbesondere nach Brasilien

Seit 1816, dem Ende der Napoleonischen

Kriege, bis 1932 gingen mehr als 60 Millionen Europäer

nach Übersee, darunter etwa sieben Millionen Deutsche.

Weit über die Hälfte von ihnen nach Nordamerika auf.

Gründe für die damaligen Massenauswanderungen waren

Hungersnöte, wirtschaftliche Krisen, Arbeitslosigkeit und

politische Unterdrückung. Nach der Niederschlagung der

Revolution von 1848 verließen Zehntausende von Bauern,

Handwerkern, Arbeitern und Intellektuellen Deutschland. In

diesem politischen Zusammenhang entstanden u. a. die

„Texanischen Lieder“ von August Heinrich Hoffmann

von Fallersleben, die teilweise in die vorliegende Sammlung

aufgenommen wurden. Hoffmann von Fallersleben (1798 –

1874) war 1842 aus politischen Gründen seines Amtes

enthoben und des Landes verwiesen worden und hatte zeitweilig

Emigrationspläne, die er aber nicht realisierte.

Im Zusammenhang mit der Auswanderung

entstanden zahlreiche Lieder, denen Hinze für die

vorliegende Sammlung ca. fünfzig aus dem Zeitraum vom 18.

bis ins 20. Jahrhundert auswählte. Ein großer Teil

davon findet sich im Deutschen Volksliedarchiv Freiburg, dessen

Mitarbeiterin Waltraud Linder-Beroud u. a. zahlreiche

Liedkommentare verfasste. Zu vielen Liedtexten fehlen die

Melodien; man kann jedoch davon ausgehen, dass die meisten von

ihnen zu damals populären Weisen gesungen wurden. Da Hinze

daran gelegen ist, die – zum Teil in Vergessenheit

geratenen – Lieder der gegenwärtigen Praxis

zugänglich zu machen, wurden sämtliche Texte mit

traditionellen Melodien versehen, manchmal in bearbeiteter und

ergänzter Version. Einige wenige Melodien sind

Neuschöpfungen im traditionellen Stil (z. B. „O

hört die traurige Geschichte“, S. 28f.) Damit die

Lieder nicht nur gelesen, sondern auch gespielt und gesungen

werden, hat der Herausgeber den Melodien Akkordsymbole

hinzugefügt.

Viele Liedtexte nennen

unmissverständlich die Gründe für den Entschluss

auszuwandern: „In Deutschland herrscht so große

Not, hier hat man kaum ein Stückchen Brot“ (S. 38).

Der Misere in der „alten Welt“ setzen sie ein

besseres Leben in der „neuen Welt“ entgegen. Aus

der Ferne erschienen vor allem die Vereinigten Staaten von

Amerika, Hauptziel der Auswandererströme, als ein

Schlaraffenland („In Amerika, da ist es fein, da

fließt der Wein zum Fenster rein“, S. 38). Mit den

fernen Zielen verbanden sich oftmals utopische Vorstellungen,

so dass Enttäuschungen programmiert waren. Der

optimistische Zug vieler Lieder hing jedoch auch mit ihrer

Funktion zusammen, sich Mut zu machen und Angst und

Abschiedsschmerz zeitweilig zu übertönen. Denn

Auswanderung bedeutete in früheren Zeiten oft die

endgültige Trennung von den Angehörigen und Freunden

in der alten Heimat und war somit durchaus vergleichbar mit

deren Tod. In manchen Fällen stammen euphorische

Schilderungen aber auch von Auswanderungsagenten, die das Leben

in Übersee aus kommerziellen Interessen anpriesen.

Andere Liedtexte betonen

demgegebenüber die negativen Aspekte der Auswanderung,

indem sie – teils übersteigert – das Elend und

die Gefahren der Überfahrt und die Enttäuschungen in

der Fremde thematisieren. Solche negativen Darstellungen

dienten manchmal der Propaganda derer, denen daran gelegen war,

die Abwanderung einzudämmen oder zu verhindern. So

schürt z. B. das Lied „Ein stolzes Schiff“,

das dem Leser bereits aus Hinzes Sammlung „Lieder der

Straße“ bekannt ist, Ängste gegenüber

Amerika (S. 72): „Unter’m fremden, weiten

Himmelbogen erwartet sie ein neues Schicksal dann: Elend, Armut

und Kummer wiegt sie gar oft in Schlummer.“ Der neative

Aspekt der Auswanderung beherrschte vor allem den

Bänkelsang, der tatsächliche oder vermeintliche

Gefahren der Fremde, Überfälle, Schiffbruch,

materielle Not in der neuen Welt und den Tod in der Fremde an

extremen Einzelbeispielen gern drastisch schilderte –

darin vergleichbar den Sensationsmeldungen der heutigen Yellow

Press.

Hinze intensiviert auch in diesem Band die

Wirkung der Lieder, indem er sie durch weitere historische

Dokumente ergänzt. Einen Einblick in die Schwierigkeiten

der Auswanderung und die Strapazen der weiten Schiffsreise

vermitteln Auszüge aus dem Bericht des Arztes und

Schriftstellers Franz Ennemoser aus dem Jahr 1856, der von

Mainz über Köln. Paris und Le Havre nach Nordamerika

reiste. Er nennt die Gründe der Emigration und gibt

Auswanderungswilligen für ihre Reisevorbereitungen

praktische Ratschläge. Schonungslos schildert er die

Strapazen und Risiken der Reise: die überfüllten

Schiffe, auf denen sich ansteckende Krankheiten schnell

verbreiteten, das Ausgeliefertsein auf hoher See und

schließlich die ernüchternde Realität im zuvor

gelobten Land. Ennemoser selbst kehrt nach dem Tod seiner Frau

und eines seiner Kinder in den USA resigniert nach Deutschland

zurück. Andere Emigranten erreichten nicht einmal ihr

Ziel, ihnen wurde u. a. wegen Krankheit und Mittellosigkeit die

Einreise verweigert und sie mussten nach Hause

zurückkehren, wo man ihnen oft mit Schadenfreude und Spott

begegnete.

Der lexikalische Teil dieses Bandes

enthält – wie auch in den anderen

Veröffentlichungen dieser Reihe – nicht nur

aufschlussreiche Kommentare zu den einzelnen Liedern, sondern

auch Stickwörter zu deren Kontext und ihrer

Entstehungssituation sowie Begriffserläuterungen, die das

Verständnis der Lieder fördern; außerdem

weitere zur Thematik passende Lieder, Gedichte, historische

Dokumente und zahlreiche Abbildungen. Aus allem fügt sich

ein sehr anschauliches, vielseitiges und anregendes Bild vom

Leben in vergangenen Zeiten zusammen. Manchmal wäre ein

alphabetisches Register der Liedanfänge, das die Namen der

Autoren nennt, bei der Lektüre hilfreich.

Dr. Gisela Probst-Effah